Más información

Soy la Dra. Teresita Pannaci

Especialista en malformaciones craneofaciales y en el tratamiento integral de pacientes con fisura labio palatina (FLP), una condición que representa la anomalía craneofacial congénita más frecuente en el ser humano. Desde hace más de tres décadas he dedicado mi práctica clínica, docente e investigativa al abordaje funcional de estas malformaciones, desarrollando estrategias terapéuticas personalizadas desde el nacimiento hasta la adultez.

Te doy la bienvenida a este espacio, está dirigido a profesionales de la salud involucrados en el abordaje integral de pacientes con fisura labiopalatina y otras malformaciones craneofaciales. Especialmente pensado para odontólogos, ortodoncistas, especialistas en ortopedia funcional maxilar, cirujanos orales y plásticos, pediatras, fonoaudiólogos, otorrinolaringólogos, genetistas y demás especialidades afines.

Este espacio tiene el objetivo de compartir información clínica actualizada, recursos formativos y experiencias prácticas que contribuyan a una atención coordinada, basada en la evidencia y centrada en el paciente.

Nuestro compromiso como especialistas es fortalecer la colaboración entre especialidades, ofrecer herramientas útiles para la práctica clínica diaria y enriquecer el abordaje multidisciplinario que estos pacientes requieren a lo largo de su crecimiento y desarrollo.

1. FISURAS LABIOPALATINAS

1.1 Fisuras Labio Palatinas: una visión integral para el profesional de la salud

La fisura labiopalatina (FLP) es una de las anomalías congénitas más frecuentes en el ser humano y su incidencia varía según el grupo étnico. La mayor prevalencia se ha reportado en personas de origen asiático, seguida por las de origen caucásico (en frecuencia intermedia) y, en menor proporción, en personas de ascendencia africana.

Las fisuras pueden presentarse de forma aislada o como parte de un síndrome clínico. Uno de los síndromes más reportados es el síndrome de Van der Woude, en el cual se ha identificado la mutación del gen IRF6 como responsable tanto de la fisura labial y/o palatina como de la presencia de hoyuelos paramedianos bilaterales en el labio inferior.

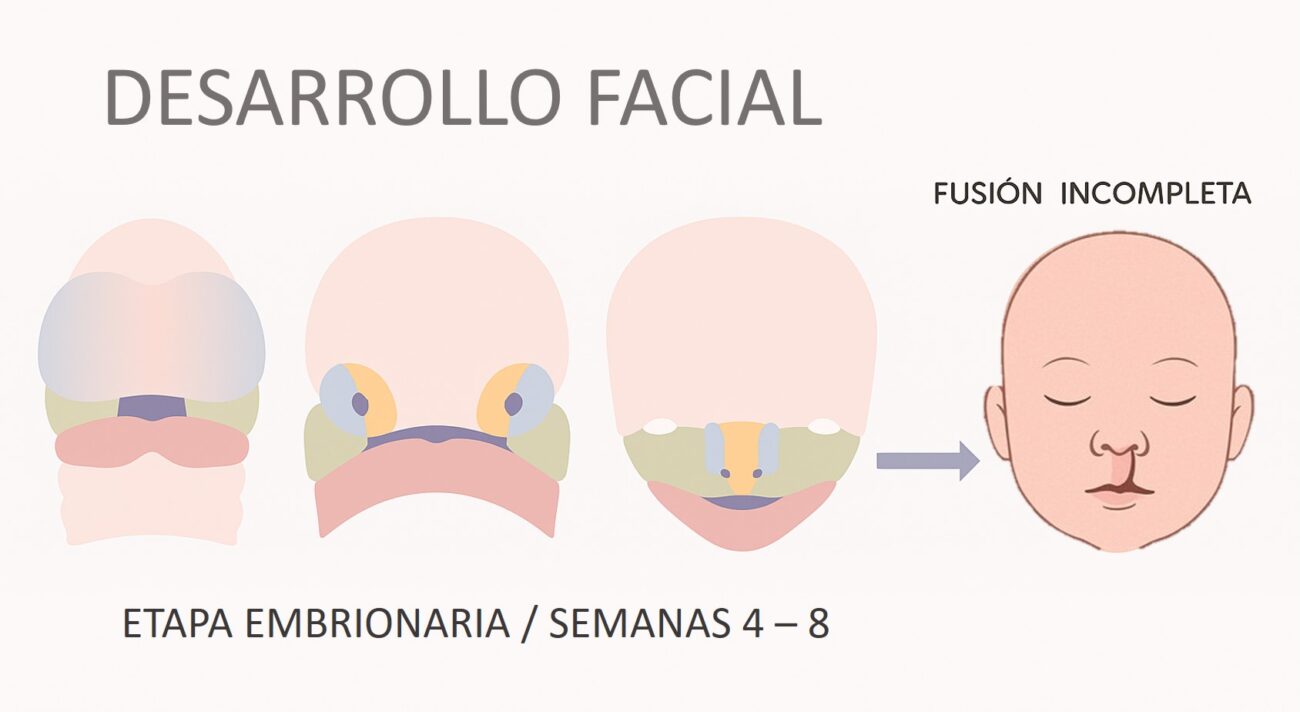

1.2 Origen de la FLP

La formación del labio superior y del paladar es un proceso complejo, regulado por factores genéticos, vías de señalización molecular y también por influencias ambientales. Esta complejidad explica la gran variabilidad en la expresión fenotípica de la fisura. Genes críticos como PAX9, MSX1 y FGFR2 han sido descritos como esenciales en la formación normal de los dientes y otras estructuras orales durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Vías de señalización como WNT, SHH, FGF y BMP participan en la proliferación celular y la configuración tisular.

La falta de fusión del labio superior suele observarse de forma unilateral, con mayor frecuencia en el lado izquierdo, y es ligeramente más común en varones. Las fisuras labiales, tanto unilaterales como bilaterales, pueden presentarse simultáneamente con fisura palatina.

El uso de la ecografía prenatal es una herramienta valiosa para la detección de fisuras labio palatinas fetales. Permite diagnosticar complicaciones asociadas con malformaciones craneofaciales desde etapas tempranas. Un diagnóstico precoz contribuye a anticipar la severidad del caso y puede ser útil para la preparación psicológica de la familia, así como para una planificación adecuada del entorno perinatal.

1.3 Neonato con FLP

El recién nacido con fisura labio palatina presenta una comunicación anómala entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Esta alteración no solo implica un defecto facial con repercusión estética, sino también una profunda afectación del sistema estomatognático y de sus funciones fisiológicas, tales como la respiración, la succión y la deglución. En consecuencia, la eficacia de la alimentación oral en estos lactantes está considerablemente disminuida, lo que puede comprometer el crecimiento ponderoestatural, la calidad de vida y, en casos severos, incluso la expectativa de vida.

El impacto funcional y estético de la FLP requiere una intervención temprana y coordinada por parte de equipos interdisciplinarios especializados, con enfoque centrado en el paciente y basado en evidencia científica actualizada.

Las clasificaciones clínicas de las fisuras labio palatinas permiten unificar criterios de diagnóstico y orientar el tratamiento de forma coherente entre profesionales. A lo largo del tiempo se han propuesto diversos sistemas, siendo los más utilizados el de Veau, que agrupa las fisuras según la extensión del paladar comprometido; y el de Kernahan, que emplea un diagrama en forma de “Y” para representar gráficamente la localización y severidad de la fisura. Estas clasificaciones facilitan la comunicación interdisciplinaria y la planificación quirúrgica y ortodóncica.

2. OTRAS ALTERACIONES EN EL DESARROLLO CRANEOFACIAL

Las malformaciones craneofaciales comprenden un amplio espectro de condiciones congénitas que afectan la morfogénesis de estructuras derivadas del primer y segundo arco branquial, incluyendo huesos, cartílagos, músculos y tejidos blandos de la cara y el cráneo. Estas anomalías pueden presentarse de forma aislada o asociadas a una fisura labio palatina, lo que aumenta la complejidad diagnóstica y terapéutica.

También existen síndromes genéticos claramente definidos que incluyen la fisura como parte de su fenotipo clínico. La identificación precoz de estas condiciones y su correcto diagnóstico sindrómico son fundamentales para establecer un abordaje integral y multidisciplinario, que contemple tanto las necesidades funcionales como estéticas del paciente. A continuación mencionaremos las condiciones y síndromes asociados con fisuras labio palatinas.

2.1 Secuencia de Pierre Robin (antes llamado Síndrome de Pierre Robin):

La Secuencia de Pierre Robin (SPR) es una condición congénita que se manifiesta desde el nacimiento y se caracteriza por la tríada clínica compuesta por micrognatia (mandíbula anormalmente pequeña), glosoptosis (descenso y retroposición de la lengua) y fisura palatina de morfología arqueada y elevada. Esta combinación de alteraciones compromete de forma significativa las funciones vitales del neonato, especialmente la respiración, succión y deglución, debido a la reducción del espacio faríngeo y, por consiguiente, de la vía aérea superior.

Etiología: Existen distintas teorías sobre el origen de esta secuencia. Una de las más aceptadas sugiere que la glosoptosis —producto de una micrognatia severa— impide la elevación y unión de las prominencias palatinas durante el desarrollo fetal, lo que da lugar a la fisura palatina. Sin embargo, otros autores proponen una etiología primaria de base genética o metabólica, con alteraciones en la embriogénesis mandibular que ocurren alrededor de la 5ª a 6ª semana de gestación, lo cual desencadena secundariamente la posición anómala de la lengua y la interrupción en la fusión del paladar.

Incidencia: La Secuencia de Pierre Robin tiene una incidencia estimada de 1 por cada 8.500 nacidos vivos, aunque puede variar ligeramente según la población estudiada.

Diagnóstico: El diagnóstico clínico suele establecerse al nacimiento, durante la evaluación física del neonato. No obstante, mediante ultrasonografía de alta resolución es posible sospechar esta condición a partir de la semana 13 de gestación, aunque su confirmación prenatal puede resultar compleja debido a la dificultad para obtener imágenes nítidas de la región facial.

Características clínicas

- Fisura palatina de configuración en forma de “U”, en contraste con la “V” característica de las fisuras palatinas aisladas.

- Presencia de retroposición lingual y retrusión mandibular evidentes desde los primeros días de vida.

- Compromiso funcional de la vía aérea superior y deglución.

Complicaciones frecuentes

- Obstrucción respiratoria, particularmente durante el sueño.

- Dificultades para la alimentación oral.

- Episodios de atragantamiento.

- Hipoxemia secundaria a la obstrucción parcial de la vía aérea.

2.2 Microsomía Hemifacial (MHF):

La microsomía hemifacial (MHF) es una anomalía craneofacial congénita de presentación predominantemente unilateral, con una incidencia estimada en Estados Unidos de 1 cada 5.642 nacimientos. Se considera que esta condición resulta de un accidente vascular ocurrido durante las primeras semanas del desarrollo embrionario, afectando fundamentalmente a los primeros y segundos arcos branquiales. Por ello, se incluye dentro del espectro de los síndromes del primer y segundo arco branquial.

Características clínicas: La MHF se manifiesta con distintos grados de hipoplasia regional que comprometen las regiones temporomandibular y pterigomaxilar, afectando tanto estructuras esqueléticas como neuromusculares. La alteración más característica es la hipoplasia mandibular del lado afectado, en la cual la rama mandibular puede presentarse acortada o prácticamente ausente. Todos los pacientes presentan algún grado de anomalía condilar, lo que constituye un signo patognomónico de esta malformación.

Conforme el paciente crece, la asimetría facial se hace más evidente, progresando en relación con el desarrollo óseo. En un porcentaje reducido de los casos, la microsomía hemifacial puede asociarse también con fisura palatina.

SÍNDROMES ASOCIADOS A FISURA LABIO PALATINA

2.3 Síndrome de Van der Woude (Síndrome de Fisura Labial con Fístulas Labiales Paramedianas)

El síndrome de Van der Woude es una de las formas más frecuentes de síndrome asociado a fisura labio-palatina, representando aproximadamente el 2 % de todos los casos de fisura orofacial. Se caracteriza por la combinación de fisura labial y/o palatina con la presencia de fístulas labiales paramedianas, que son pequeñas depresiones o hoyuelos ubicados simétricamente en el labio inferior.

Este trastorno es de origen genético y se transmite con un patrón autosómico dominante. Su causa más común es una mutación en el gen IRF6 (factor regulador de interferón 6), localizado en el cromosoma 1. La penetrancia del síndrome es alta, pero su expresividad es variable, lo que significa que puede haber miembros de una misma familia con manifestaciones clínicas muy distintas, desde hoyuelos labiales aislados hasta fisuras completas del labio y paladar.

Características clínicas más frecuentes

- Fístulas o depresiones paramedianas en el labio inferior, presentes en más del 80 % de los casos. Pueden ser pequeñas y asintomáticas, o secretar una leve cantidad de fluido mucoso.

- Fisura labial y/o palatina, que puede ser unilateral o bilateral, completa o incompleta. Puede afectar solo el paladar o presentarse junto con la fisura del labio.

- Anomalías dentarias, como dientes supernumerarios, hipodoncia (especialmente de incisivos laterales superiores), o dientes con morfología anómala.

- En algunos casos, se ha descrito anodoncia y alteraciones del esmalte.

- Aunque es menos frecuente, también pueden presentarse micrognatia, hipoplasia del maxilar o alteraciones en la articulación temporomandibular (ATM).

Consideraciones funcionales y genéticas: El diagnóstico del síndrome de Van der Woude debe incluir una evaluación genética, ya que hasta un 30-50 % de los casos presentan antecedentes familiares, y existe un riesgo de recurrencia elevado en descendencia si uno de los progenitores está afectado, incluso si las manifestaciones clínicas son leves.

Desde el punto de vista funcional, la presencia de fisura labio-palatina puede requerir una intervención quirúrgica secuencial, así como tratamientos de ortodoncia, logopedia y rehabilitación funcional. La detección temprana de las fístulas labiales, aun sin fisura, puede ser clave para el diagnóstico precoz en familiares.

2.4 Síndrome de Treacher Collins (Disostosis Mandibulofacial / Síndrome de Franceschetti-Klein)

El síndrome de Treacher Collins es una malformación craneofacial congénita, rara, de base genética, cuya incidencia se estima en aproximadamente 2 de cada 100.000 nacimientos. Está causado principalmente por mutaciones en el gen TCOF1, aunque también se han identificado mutaciones en los genes POLR1C y POLR1D. Estas alteraciones genéticas interrumpen el desarrollo adecuado de las estructuras derivadas de los primeros arcos branquiales, afectando de forma bilateral la morfogénesis facial durante la vida embrionaria.

La transmisión de este síndrome es autosómica dominante, con una penetrancia cercana al 90% y expresividad variable, lo cual explica la diversidad en la presentación clínica entre los individuos afectados. Algunas fuentes bibliográficas lo relacionan con mutaciones del cromosoma 5q, que interfieren en la correcta formación de los huesos del cráneo, los pómulos y la mandíbula. Esto da lugar a hipoplasia mandibular y retrognatia, que suelen evolucionar hacia una maloclusión Clase II de Angle. Además, este síndrome puede estar asociado a fisura palatina, lo que refuerza su relevancia en el contexto de las anomalías craneofaciales acompañadas de fisura labio-palatina.

Características clínicas más frecuentes

- Malformaciones del pabellón auricular, desde su implantación anómala hasta la microtia o anotia.

- En casos severos, puede observarse atresia del conducto auditivo externo y malformaciones de la cadena osicular, lo que conlleva a hipoacusia conductiva.

- Hipoplasia bilateral de los huesos malares y del reborde infraorbitario, lo que da lugar a pómulos poco desarrollados.

- Fisuras palpebrales con oblicuidad antimongoloide.

- Alteraciones en los párpados inferiores, como coloboma y, en algunos casos, ausencia de pestañas.

- Fisura palatina presente en un porcentaje significativo de los casos.

Complicaciones frecuentes

- Dificultades respiratorias y de alimentación durante los primeros años de vida, debido a la estrechez de las vías aéreas superiores.

- Alteraciones complejas de la articulación temporomandibular (ATM), que pueden dar lugar a maloclusiones como mordida abierta anterior o mordida cruzada posterior.

2.5 Síndrome EEC (Ectrodactilia – Displasia Ectodérmica – Fisura Labiopalatina)

El síndrome EEC fue descrito por primera vez en 1970 por Rüdiger. Se trata de un trastorno genético poco frecuente, caracterizado por la asociación de tres signos cardinales: ectrodactilia (malformación congénita que afecta manos y pies), displasia ectodérmica y fisura labio-palatina. Su herencia es típicamente autosómica dominante, aunque en algunos casos pueden observarse neomutaciones, es decir, mutaciones que aparecen por primera vez en un individuo sin antecedentes familiares, originadas en una célula germinal de los progenitores o en el zigoto.

La patogénesis de este síndrome no está completamente esclarecida, pero se ha asociado a alteraciones en el brazo largo del cromosoma 7, que afectan genes expresados en tejidos derivados del ectodermo. El ectodermo, una de las tres capas embrionarias, da origen a estructuras como la epidermis, el esmalte dental, las glándulas sudoríparas, el cabello y las uñas, por lo que sus alteraciones explican las manifestaciones clínicas características del EEC.

Características clínicas más frecuentes

- Fisura labio-palatina presente en aproximadamente el 75 % de los casos. Puede ser unilateral o bilateral, y afectar al labio, el reborde alveolar y el paladar en toda su extensión.

- Displasia ectodérmica, siempre presente, con manifestaciones como:

- Piel seca y fina, a menudo con hipohidrosis o anhidrosis parcial (disminución de la sudoración).

- Cabello escaso, frágil y claro, por reducción de melanina.

- Uñas distróficas, hipoplásicas o ausentes.

- Hipoplasia o atresia del conducto lagrimal y disminución de secreción lacrimal, lo que puede ocasionar molestias oculares.

Alteraciones dentales:

- Defectos en el esmalte, como hipoplasia, hipomineralización o hipocalcificación, tanto en dentición temporal como permanente.

- Anomalías en el número y forma de los dientes en ambas denticiones.

Consideraciones odontológicas

Dada la afectación estructural del esmalte, los pacientes con EEC presentan un alto riesgo de caries dental. Por tanto, es fundamental incluir tanto al paciente como a su entorno familiar en programas de prevención intensiva, con enfoque educativo, fluorización, controles regulares y hábitos de higiene bucodental reforzados desde etapas tempranas.

2.6 Síndrome de Apert (Acrocefalosindactilia tipo I)

El síndrome de Apert es una malformación congénita rara, incluida dentro de las acrocefalosindactilias, y se caracteriza por la fusión prematura de las suturas craneales (craneosinostosis), acompañada de sindactilia de manos y pies y, en muchos casos, fisura palatina. Su prevalencia se estima en 1 de cada 65.000 a 160.000 nacimientos.

Este síndrome se origina por mutaciones en el gen FGFR2 (receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2), localizado en el cromosoma 10. Dichas mutaciones afectan el desarrollo del cráneo, la cara y las extremidades. La herencia es autosómica dominante, aunque la mayoría de los casos ocurren de forma esporádica, asociándose con mayor frecuencia a padres de edad avanzada.

Características clínicas más frecuentes

- Craneosinostosis: cierre prematuro de la sutura coronal, que provoca un cráneo de forma acrocefálica o en forma de torre.

- Displasia facial media:

- Hipoplasia del tercio medio facial.

- Hipoplasia maxilar con protrusión relativa de la mandíbula (pseudoprognatismo).

- Nariz en forma de pico.

- Paladar ojival o fisurado.

- Fisura palatina, presente en un porcentaje considerable de los casos, puede contribuir a alteraciones funcionales del habla y deglución.

- Sindactilia compleja y simétrica de manos y pies, con fusión ósea y cutánea de los dedos.

- Exoftalmos (ojos prominentes), debido a las órbitas superficiales y poco profundas.

- Retraso en el desarrollo psicomotor, de intensidad variable, asociado a la presión intracraneal elevada y a malformaciones cerebrales.

Problemas respiratorios y del sueño, relacionados con la hipoplasia facial y la estrechez de las vías aéreas superiores.

Consideraciones funcionales y odontológicas: La hipoplasia maxilar y la fisura palatina contribuyen a la presencia de maloclusiones severas, como Clase III esquelética y mordida abierta anterior. Además, puede haber alteraciones en la erupción dentaria, apiñamiento severo, y predisposición a enfermedades periodontales. El abordaje odontológico debe formar parte de un enfoque multidisciplinario e integral, que incluya cirugía craneofacial, ortodoncia, terapia del habla y rehabilitación funcional, desde las primeras etapas de la vida.

2.7 Síndrome de Crouzon (Disostosis Craneofacial)

El síndrome de Crouzon es una craneosinostosis sindrómica caracterizada por el cierre prematuro de una o más suturas del cráneo, lo que afecta el crecimiento normal del cráneo y la cara. A diferencia de otros síndromes relacionados con craneosinostosis, el síndrome de Crouzon no se asocia con malformaciones de las extremidades. Su prevalencia se estima entre 1 por cada 25.000 a 50.000 nacimientos.

Esta condición se debe a mutaciones en el gen FGFR2 (receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2), ubicado en el cromosoma 10. La herencia es autosómica dominante, aunque en muchos casos la mutación puede aparecer de forma de novo. Estas alteraciones afectan el desarrollo de huesos derivados del mesénquima craneofacial, lo que explica la afectación fundamentalmente ósea y facial.

Características clínicas más frecuentes

- Cierre prematuro de las suturas craneales (especialmente la coronal), lo que origina cráneo braquicefálico o en forma de torre (acrocefalia).

- Hipoplasia del tercio medio facial, con retrusión del maxilar superior.

- Exoftalmos (ojos prominentes), debido a órbitas superficiales y poco profundas, con riesgo de exposición corneal.

- Hipertelorismo (aumento de la distancia entre los ojos).

- Nariz en pico y base nasal estrecha.

- Prognatismo mandibular relativo como consecuencia de la hipoplasia maxilar.

- En algunos casos, fisura palatina o alteraciones en el paladar (paladar ojival).

- Problemas auditivos recurrentes, generalmente por otitis media serosa secundaria a disfunción de la trompa de Eustaquio.

Consideraciones funcionales y terapéuticas

El síndrome de Crouzon puede afectar significativamente el desarrollo facial, la oclusión dental, la respiración y la visión. La hipoplasia maxilar conduce frecuentemente a maloclusión Clase III y, en muchos casos, a apnea obstructiva del sueño debido a la retrusión facial y la estrechez de las vías aéreas superiores.

El tratamiento debe ser multidisciplinario e iniciarse en los primeros años de vida. Incluye cirugías craneofaciales para corregir la craneosinostosis y prevenir el aumento de presión intracraneal, así como cirugía ortognática, ortodoncia, logopedia y seguimiento oftalmológico y otorrinolaringológico.

2.8 Síndrome 22q11 (Síndrome de deleción 22q11.2 / Síndrome velocardiofacial / Síndrome de DiGeorge)

El síndrome 22q11 es una alteración genética causada por una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 22, en la región q11.2. Es una de las microdeleciones más comunes en humanos, con una incidencia estimada de 1 por cada 4.000 nacimientos vivos. Esta condición presenta una gran variabilidad fenotípica, por lo que puede manifestarse con un espectro muy amplio de signos y síntomas, desde formas leves hasta afectaciones multisistémicas complejas.

Esta microdeleción afecta genes esenciales para el desarrollo embrionario de múltiples estructuras derivadas del mesénquima de la cresta neural, particularmente en el área facial, cardíaca y del paladar. Aunque la mayoría de los casos ocurren de manera esporádica, el patrón de herencia es autosómico dominante, y el riesgo de recurrencia en descendencia es del 50 % si uno de los padres es portador.

Características clínicas más frecuentes

- Fisura palatina, presente en aproximadamente el 70 % de los casos. Puede manifestarse como paladar hendido, insuficiencia velofaríngea o paladar submucoso.

- Anomalías cardíacas congénitas, especialmente las relacionadas con el tracto de salida (como tetralogía de Fallot, tronco arterioso común o interrupción del arco aórtico).

- Rasgos faciales característicos: raíz nasal ancha, nariz prominente con punta bulbosa, labios delgados, orejas de implantación baja.

- Retraso en el desarrollo del habla y lenguaje, así como dificultades de aprendizaje y del neurodesarrollo.

- Inmunodeficiencia variable, asociada a hipoplasia o ausencia del timo.

- Hipocalcemia, secundaria a hipoplasia de las glándulas paratiroides.

- Trastornos psiquiátricos en la adolescencia o adultez, como ansiedad, trastornos del estado de ánimo o esquizofrenia.

Consideraciones funcionales y terapéuticas

La fisura palatina y la insuficiencia velofaríngea son manifestaciones clave del síndrome 22q11, y requieren una evaluación temprana por parte del equipo de cirugía craneofacial y logopedia. La hipoplasia del velo del paladar puede generar hipernasalidad severa, incluso en ausencia de fisura visible, lo que dificulta la adquisición del habla inteligible.

El manejo de este síndrome es multidisciplinario e individualizado, e incluye cardiología, inmunología, endocrinología, genética clínica, cirugía plástica, ortodoncia, psicología y logopedia. El diagnóstico genético molecular mediante FISH o array-CGH es esencial para confirmar la microdeleción y asesorar adecuadamente a la familia.

3.ORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS MAXILARES (OFM)

Un enfoque terapéutico centrado en la función y el desarrollo integral del sistema orofacial

La Ortopedia Funcional de los Maxilares (OFM) es una especialidad de la odontología orientada a prevenir y corregir las disfunciones del sistema estomatognático, así como las alteraciones morfofuncionales que derivan de dichas disfunciones. Su enfoque terapéutico no se limita a alinear dientes, sino que actúa sobre los mecanismos funcionales que influyen directamente en el crecimiento y desarrollo de los maxilares y otras estructuras faciales.

3.1 Un poco de historia

Los orígenes de la OFM se remontan a 1881, cuando el Dr. Jean-Louis Roux, cirujano dentista francés, propuso por primera vez que el tratamiento ortopédico podía influir en el desarrollo óseo facial mediante la modificación funcional. Roux fue el autor de la Teoría de la Adaptación Funcional, la cual plantea que la forma de los huesos puede modificarse como respuesta a las fuerzas funcionales que actúan sobre ellos. Esta visión pionera convirtió a Roux en el precursor de la Ortopedia Funcional de los Maxilares.

Posteriormente, en 1936, el dentista danés Dr. Viggo Andresen y el cirujano alemán Dr. Karl Häupl formalizaron el concepto de «ortopedia funcional», enfocando sus tratamientos en la rehabilitación de las funciones orales y en la estimulación muscular como vía para guiar el crecimiento óseo. Esta aproximación fundamenta el principio de que las funciones orofaciales adecuadas, al ser restauradas o estimuladas, pueden corregir los vectores de crecimiento facial.

En palabras contemporáneas, la adaptación funcional se reconoce como el principio biológico sobre el cual se sustenta la OFM. Esta disciplina se apoya en una biomecánica que respeta y reproduce los patrones naturales de crecimiento, utilizando fuerzas suaves, biológicas y dirigidas.

El sistema estomatognático: estructura y función

Cuando hablamos de OFM, nos referimos inevitablemente a dos conceptos clave: función y sistema estomatognático. Este sistema está conformado por todos los órganos y tejidos que intervienen en funciones vitales como: masticar, deglutir, hablar, pronunciar, respirar, sonreír, besar y, en el caso de los neonatos, succionar. Incluye músculos, huesos, articulaciones, dientes, lengua, labios, encías, mucosas y glándulas.

Una definición integral de la OFM

La Dra. Wilma Simões, referente internacional en esta especialidad, define la Ortopedia Funcional de los Maxilares como:

“La especialidad que diagnostica, previene, controla y trata los problemas de crecimiento y desarrollo que afectan los arcos dentarios y sus bases, tanto en el período ontogenético como en el post-ontogenético, no siempre mediante aparatos pero cuando éstos se hacen necesarios, requieren para su selección, construcción y manejo clínico: métodos específicos de diagnóstico para las múltiples posibilidades de cambio de postura terapéutico, el uso de sistemas propios de anclaje, la actuación de forma peculiar sobre los dientes (…) e interfieren en la dinámica mandibular, así como en la muscular, facial y ósea.”

Rehabilitación Neuro-Oclusal (RNO): una visión complementaria

En este mismo enfoque funcional se inscribe la Rehabilitación Neuro-Oclusal (RNO), una teoría desarrollada por el Dr. Pedro Planas Casanova en 1962. Esta visión propone una intervención precoz para prevenir y tratar disfunciones de origen funcional que afectan al aparato masticatorio, y que pueden derivar en maloclusiones dentarias, alteraciones periodontales y trastornos cráneo-mandibulares. El Dr. Planas, originario de Barcelona, se convirtió en uno de los pilares del pensamiento funcional en odontología moderna.

Ambas escuelas —Simões y Planas— convergen en un mismo objetivo terapéutico: preservar y restaurar las funciones orofaciales, activando los músculos implicados en la masticación, deglución, fonación y respiración como parte del tratamiento.

3.2 ¿Qué fuerzas utiliza la OFM?

La OFM aprovecha las fuerzas fisiológicas del propio organismo, generadas principalmente por la musculatura involucrada en la masticación, deglución y fonación. Estas fuerzas son transmitidas a través de dispositivos ortopédicos especialmente diseñados que actúan como interfaz funcional, estimulando el crecimiento óseo y la remodelación de tejidos.

El principio de Adaptación Funcional de Roux establece que existe una relación directa entre forma y función: las cargas funcionales modificadas son capaces de provocar cambios en la arquitectura interna y externa del hueso. En este sentido, la OFM se basa en una biomecánica respetuosa del desarrollo natural, guiando las estructuras hacia patrones de crecimiento más armónicos y funcionales.

3.3 Alcance de la OFM en el tratamiento de la fisura labiopalatina

Aplicación de la Ortopedia Funcional de los Maxilares (OFM) en el tratamiento de la Fisura Labio-Palatina

El uso de Placas Funcionales en el acompañamiento del crecimiento facial

El tratamiento con Placas Funcionales en infantes con fisura labio-palatina (FLP) representa una herramienta terapéutica altamente efectiva, que complementa y optimiza los resultados de la cirugía plástica reconstructiva. Estas placas permiten modelar el arco maxilar superior, reduciendo progresivamente la anchura de la brecha alveolar y palatina. Al lograr una forma más simétrica del arco maxilar, se proporciona mejor soporte al labio, lo cual favorece tanto los resultados estéticos como funcionales tras la queiloplastia (cirugía del labio).

El tratamiento debe continuar después de la queiloplastia, hasta preparar al paciente para la siguiente intervención quirúrgica: la palatoplastia (cirugía del paladar). Cuando se logra un arco maxilar amplio, simétrico y con una fisura significativamente reducida, las probabilidades de éxito quirúrgico se incrementan notablemente.

3.4 ¿Cuándo comenzar el tratamiento con Placas Funcionales?

El tratamiento puede iniciarse desde el primer día de vida del recién nacido con FLP. La intervención temprana ofrece los mejores resultados, ya que aprovecha el potencial de crecimiento y plasticidad de los tejidos en los primeros meses. Desde la primera consulta, es fundamental realizar una evaluación integral del sistema estomatognático, especialmente de la simetría funcional de la lengua, dentro de un enfoque multidisciplinario sistematizado.

3.5 Objetivos del tratamiento con Placas Funcionales

Como se ha señalado, el objetivo principal de la OFM es guiar el crecimiento óseo mediante estímulos funcionales dirigidos. En el contexto de la FLP, esto se traduce en moldear el arco maxilar superior hacia una forma de “U” simétrica, reduciendo la brecha alveolar y palatina y preparando al paciente para las intervenciones quirúrgicas.

Objetivos específicos en la fase prequirúrgica de la queiloplastia:

- Restablecer las funciones orofaciales alteradas.

- Guiar el crecimiento de los segmentos maxilares hacia una forma simétrica.

- Promover el cambio postural mandibular mediante el control del posicionamiento lingual.

- Aumentar las dimensiones maxilares en altura, sentido sagital y transversal.

- Disminuir la amplitud de la fisura alveolar y palatina tanto antero-posterior como transversalmente.

- Lograr una configuración armónica y simétrica del arco superior en forma de “U”.

- Proporcionar un soporte adecuado al labio para optimizar el resultado estético y funcional de la queiloplastia.

Objetivos en la fase prequirúrgica de la palatoplastia:

- Establecer una adecuada relación entre el maxilar superior e inferior, con especial atención a lograr el DA (toque entre los incisivos superiores e inferiores en sus tercios incisales), como lo propone la Dra. Wilma Simões.

- Favorecer el acercamiento entre los segmentos maxilares para permitir la erupción natural de los incisivos laterales, idealmente sin necesidad de injertos óseos.

- Mantener el DA y eliminar interferencias que impidan los movimientos funcionales de la mandíbula.

Lograr armonía facial a través de un desarrollo intermaxilar equilibrado.

3.6 Ventajas del uso de las Placas Funcionales

El uso de Placas Funcionales en pacientes con FLP proporciona múltiples beneficios clínicos y funcionales:

- Separa eficazmente la cavidad nasal de la bucal.

- Evita la interposición lingual entre los segmentos maxilares.

- Ofrece un punto de apoyo a la lengua, facilitando la succión del alimento.

- Favorece la deglución, evitando el uso compensatorio de musculatura accesoria.

- Reduce el riesgo de que los alimentos se introduzcan en la cavidad nasal.

- Estimula el crecimiento transversal y sagital de los segmentos maxilares.

- Proporciona seguridad y tranquilidad a los padres, al facilitar la alimentación y apoyar el desarrollo integral del infante.

3.7 ¿Cómo funciona la técnica en pacientes con fisura labio-palatina?

La Placa Funcional como estimulador activo del crecimiento y la función

La aplicación de la Ortopedia Funcional de los Maxilares (OFM) en pacientes con fisura labio-palatina (FLP) ha demostrado ser altamente efectiva en el acompañamiento del crecimiento óseo y en la rehabilitación de las funciones orofaciales. Si bien algunos casos progresan más rápidamente que otros, esto se debe principalmente a la variabilidad individual en los picos de crecimiento, ya que el tratamiento se inicia en lactantes o recién nacidos, en una etapa de alto potencial de desarrollo.

Tal como lo señala Petrovic, citado por la Dra. Wilma Simões, la eficacia del tratamiento funcional está directamente relacionada con la categoría auxológica del paciente: a mayor potencial biológico de crecimiento, mayor será la respuesta tisular a la estimulación proporcionada por los aparatos funcionales. En otras palabras, el crecimiento óseo puede ser guiado de forma más eficiente si se aprovechan las ventanas biológicas activas del desarrollo infantil.

3.8 Respuesta ósea al estímulo funcional

El hueso es un tejido dinámico y su respuesta depende del tipo de estímulo recibido:

- Bajo tensión, puede producirse formación o aposición ósea.

- Bajo presión, puede inducirse reabsorción ósea.

El tratamiento con Placa Funcional no persigue únicamente una corrección estructural, sino que su objetivo principal es funcional, promoviendo la restitución de patrones fisiológicos, especialmente los relacionados con la respiración, succión y deglución.

La lengua: motor biológico de la Placa Funcional

El elemento activo que impulsa el funcionamiento de la Placa Funcional es la lengua. Cada vez que el lactante deglute (entre 1.500 y 2.400 veces al día), la lengua se eleva naturalmente y hace contacto con la parte superior de la Placa Funcional. Esta, a su vez, transmite la fuerza a zonas específicas de la mucosa palatina, previamente determinadas durante la planificación clínica y el encerado del modelo de escayola.

Este ciclo de estímulo repetido genera microcargas biomecánicas que activan puntos clave de la mucosa palatina, promoviendo una respuesta osteogénica adaptativa. Cuando el reflejo de deglución termina, la lengua desciende y la placa interrumpe su acción, hasta el siguiente movimiento. Este proceso cíclico permite que el tratamiento se desarrolle de forma continua y fisiológica mientras el dispositivo se encuentra en boca.

3.9 Factores que pueden afectar el éxito del tratamiento

Las posibles fallas en los resultados del tratamiento con Placa Funcional pueden estar asociadas a múltiples factores, entre ellos:

- Diseño incorrecto de la Placa Funcional o defectos en la planificación del encerado sobre el modelo de escayola.

- Selección inadecuada de materiales o errores técnicos durante el proceso de acrilizado.

- Condiciones sistémicas del paciente que afectan el crecimiento óseo.

- Deficiencias nutricionales, especialmente en casos donde la ingesta alimentaria está comprometida.

Manejo inconsistente o inadecuado del dispositivo por parte del equipo tratante o cuidadores.

Por ello, el éxito del tratamiento requiere no sólo una planificación técnica precisa, sino también un seguimiento clínico constante y personalizado, así como una estrecha colaboración con los padres o cuidadores.

4. ¿Qué es la Modificación Pannaci?

Una estrategia terapéutica para potenciar la estimulación lingual y el desarrollo óseo en pacientes con fisura labio-palatina

La Modificación Pannaci, publicada por primera vez en 1997, es una adaptación técnica aplicada a la Placa Funcional utilizada en el tratamiento ortopédico funcional de pacientes con fisura labio-palatina (FLP). Esta modificación tiene como objetivo incrementar la estimulación propioceptiva de la lengua, optimizar la respuesta ósea adaptativa y favorecer la reducción de la brecha alveolar y palatina en las fases pre-quirúrgicas.

¿En qué consiste la modificación?

La técnica consiste en realizar ranuras o estrías transversales, paralelas entre sí y separadas por aproximadamente 1 mm, en la superficie acrílica de la Placa Funcional, del lado de la fisura y ubicadas lo más anterior posible. Estas estrías proporcionan una textura diferenciada que actúa como zona de estímulo específico para la lengua.

Las estrías se elaboran utilizando un fresón metálico de forma cilíndrica y extremo plano, aplicado mediante micro-motor o pieza de mano a baja velocidad. La profundidad de cada estría debe controlarse cuidadosamente, sin sobrepasar un tercio del grosor total de la placa (aproximadamente 1,5 a 2 mm).

Fundamento y propósito terapéutico

La lengua, en su función natural de deglución, busca activamente el contacto con estas estrías. Este contacto repetido potencia el estímulo sensorial y motor, lo que genera un aumento en la frecuencia y calidad de las colisiones linguales contra el segmento maxilar más pequeño (el de menor desarrollo óseo). Esta acción produce un incremento de la carga mecánica sobre el hueso, lo que se traduce en una respuesta adaptativa de crecimiento, esperada en los tres planos del espacio: transversal, sagital y vertical.

Este proceso contribuye significativamente a:

- El aumento de volumen de los segmentos maxilares.

- La disminución progresiva del ancho de la fisura alveolar y palatina.

- La conformación simétrica del arco maxilar superior en forma de “U”.

- La preparación óptima del paciente para la queiloplastia, facilitando una base anatómica más estable y favorable.

Origen y evolución clínica

Inicialmente, esta modificación fue concebida para compensar el déficit funcional de la hemilengua, identificado en algunos pacientes con FLP durante la década de 1990. A partir del seguimiento clínico de los pacientes tratados con esta estrategia, se observó una mejora significativa en la respuesta ósea y funcional. Como resultado, se estableció como protocolo clínico realizar las estrías desde la primera placa, independientemente del tipo o severidad de la fisura.

5. INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES

Tres décadas de compromiso científico con la fisura labiopalatina y las malformaciones craneofaciales

Desde hace más de treinta años, he dedicado mi práctica clínica, docente e investigativa al abordaje funcional de la fisura labiopalatina (FLP) y otras malformaciones craneofaciales, con una visión integradora que va desde el nacimiento hasta la adultez. A lo largo de este camino, he desarrollado estrategias terapéuticas personalizadas, basadas en principios de la Ortopedia Funcional de los Maxilares (OFM) y en la necesidad de dar un respaldo científico sólido a cada uno de los procedimientos clínicos que aplicamos a nuestros pacientes.

Inicios: Caracas, años 90

Mis primeras experiencias de investigación clínica se remontan a la década de 1990, durante mi trabajo en el Hospital San Juan de Dios de Caracas (Venezuela). Allí desarrollé, documenté y publiqué en 1997 la técnica conocida como “Modificación Pannaci”, un avance pionero en el diseño de Placas Funcionales para infantes con FLP. Esta técnica, hoy utilizada en diversos contextos clínicos, surgió a partir de la observación funcional de la lengua en pacientes recién nacidos con fisura, y de la necesidad de estimular adecuadamente su desarrollo neuromuscular y óseo desde los primeros días de vida.

Colaboración con ingeniería biomecánica

A partir de 2009 inicié una línea de trabajo conjunta con ingenieros biomecánicos, lo que permitió integrar nuevas metodologías de análisis funcional y estructural aplicadas al campo de la fisura. He colaborado en el asesoramiento de tesis de grado en ingeniería mecánica, explorando desde la modelización de cargas sobre el hueso maxilar hasta estudios funcionales con lactantes.

Uno de estos trabajos fue particularmente innovador: medimos la fuerza de presión lingual ejercida por bebés de 0 a 6 meses sobre la Placa Funcional y sus estrías, obteniendo datos cuantitativos sobre el patrón de estímulo generado durante la deglución. Esta investigación, actualmente en proceso de publicación, aportará evidencia objetiva y cuantificable sobre la eficacia funcional del diseño de las placas en neonatos.

Actividad investigadora en España

Desde el año 2018, resido en España, donde me desempeñé como Investigadora Senior del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) en el área de fisura labiopalatina. En paralelo, brindé asesoría clínica en el Servicio de Cirugía Maxilofacial Infantil del Hospital Universitario Vall d’Hebron, hasta el año 2022.

Durante este período, presenté y desarrollé dos proyectos de investigación clínica con pacientes fisurados, ambos aprobados por el Comité de Ética del Hospital Vall d’Hebron en 2018 y 2019. Estos estudios están actualmente en fase final de análisis y redacción, y serán publicados próximamente. Su contenido representa un avance significativo en la validación científica de los fundamentos funcionales de la OFM aplicada a la fisura labio-palatina.

Continuidad y formación de nuevos investigadores

Mi actividad investigadora continúa en la actualidad, tanto en España como en América Latina. Colaboro como asesora de tesis de máster en odontología (TFM) en universidades de Europa y América, y mantengo la línea de investigación interdisciplinaria con la Universidad Internacional de Valencia, particularmente en proyectos orientados a la bioingeniería aplicada a la morfología craneofacial.

6.SIMULADORES

6.1 Formación segura para tratamientos seguros

ENTRENAMIENTO SEGURO, TRATAMIENTO SEGURO

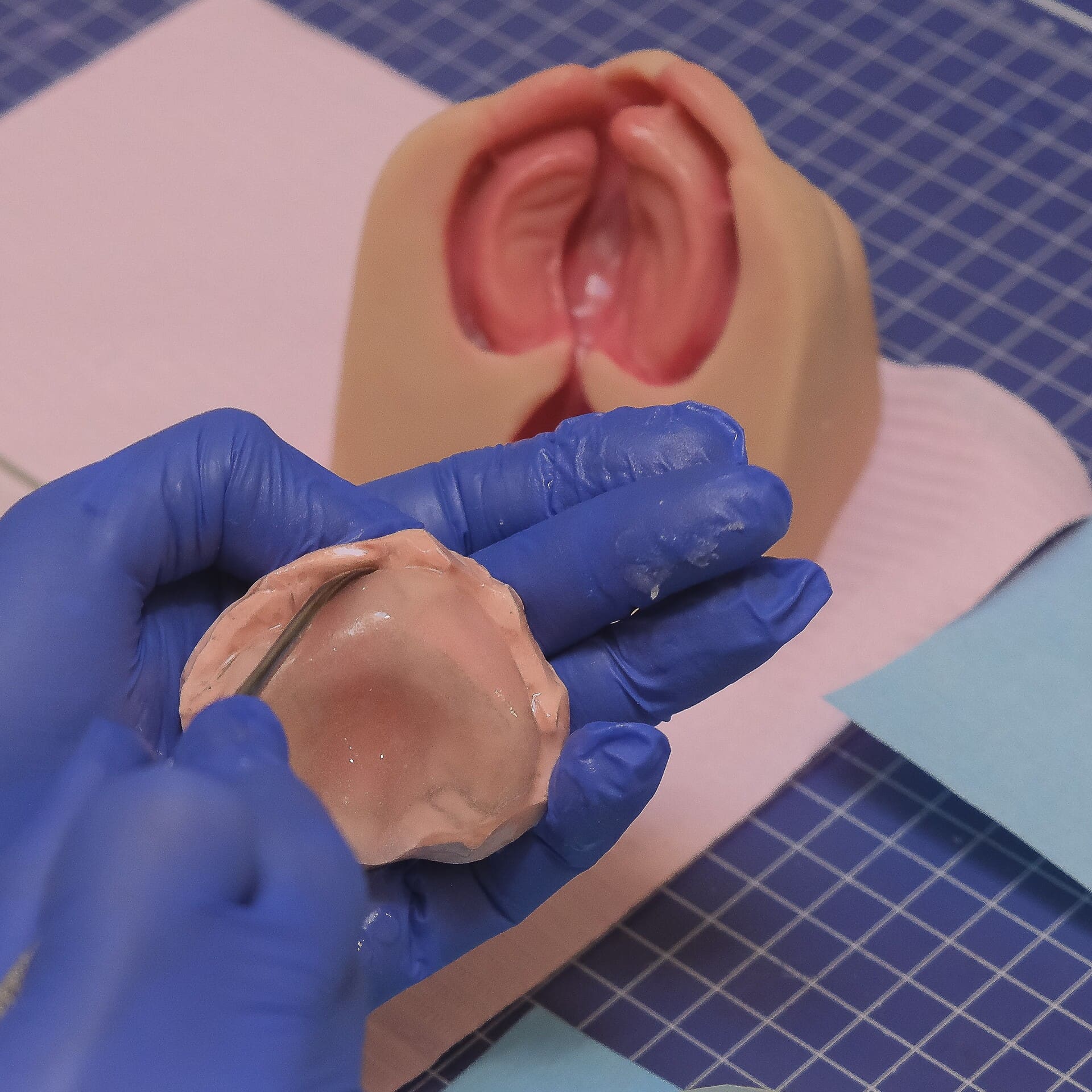

Desde hace más de 25 años, mi modelo docente se ha centrado en brindar formación práctica, rigurosa y segura a profesionales de la salud que trabajan con infantes con fisura labio-palatina. Una de las etapas más críticas del abordaje inicial es la toma de impresiones intraorales, necesaria para iniciar el tratamiento prequirúrgico con dispositivos ortopédicos funcionales.

A lo largo de mis años de experiencia en entrenamientos clínicos con odontólogos, cirujanos y terapeutas, surgió la necesidad de contar con una herramienta didáctica que simulara con realismo la anatomía y el comportamiento de un recién nacido con fisura labio-palatina. Esta necesidad fue el punto de partida para el diseño del Simulador de Entrenamiento, una herramienta que reproduce las condiciones reales de un neonato durante la toma de impresión intraoral, permitiendo a los profesionales entrenarse sin poner en riesgo a un bebé.

6.2 Un diseño orientado a la docencia clínica

El simulador fue desarrollado en 2019 con el objetivo de ofrecer un modelo que reproduzca:

- Las dimensiones, peso, textura y características faciales de un recién nacido.

- La morfología intraoral propia de un paciente con fisura labio-palatina.

- Las condiciones reales durante la toma de impresión con material elástico, con acceso visual y táctil al paladar y rebordes alveolares.

Este simulador se ha convertido en una herramienta indispensable en los cursos presenciales y talleres clínicos que imparto en más de 14 países, permitiendo a los participantes adquirir destrezas con una curva de aprendizaje más corta y segura.

Más allá de la formación técnica

Además de su valor pedagógico para profesionales, el simulador ha demostrado ser muy útil para educar a los padres y cuidadores. Gracias a él, es posible:

- Mostrar la colocación y remoción de la Placa Funcional de forma práctica.

- Enseñar técnicas seguras de alimentación e higiene bucal del neonato.

- Generar confianza en los cuidadores, al practicar previamente con el modelo antes de manipular a su propio bebé.

6.3 ¿Por qué sigue siendo necesario en la era digital?

Aunque el avance de la odontología digital ha permitido que los escáneres intraorales ganen protagonismo, la realidad clínica impone ciertos límites:

- Las puntas de los escáneres intraorales actuales aún no permiten acceder completamente a todas las regiones del maxilar superior del recién nacido, especialmente el área del surco hamular.

- Además, muchas regiones del mundo carecen de acceso a esta tecnología, por lo que la toma de impresiones sigue siendo un procedimiento manual indispensable en el protocolo de atención.

Por estas razones, el simulador sigue siendo una herramienta vigente, relevante y eficaz, especialmente para la formación de profesionales en entornos con recursos limitados o en fases tempranas de entrenamiento.

6.4 Beneficios del uso del simulador

- Elimina los riesgos durante la formación: el entrenamiento se realiza en condiciones seguras, sin poner en riesgo a un recién nacido.

- Mejora la curva de aprendizaje: permite múltiples repeticiones del procedimiento hasta lograr la destreza técnica necesaria.

- Estándares más altos de seguridad clínica: prepara a los equipos para iniciar tratamientos prequirúrgicos con mayor confianza y precisión.

- Apoyo a los cuidadores: educa y tranquiliza a las familias, al permitirles practicar con el simulador antes de manipular la cavidad bucal del bebé.

- Versatilidad docente: permite entrenar distintas técnicas, incluyendo el uso de elevadores nasales, como los propuestos por el Dr. Avni Abdiu (2019).

El uso del Simulador transforma la forma en que entrenamos a los profesionales que cuidan a los más pequeños. Es un avance al servicio de la seguridad, el aprendizaje y la excelencia clínica.

7. FORMACIONES

La Dra. Teresita Pannaci ofrece programas de formación dirigidos a profesionales de la salud interesados en el abordaje integral del paciente con fisura labio-palatina y otras malformaciones craneofaciales.

Cada curso combina una sólida base científica con la aplicación clínica directa de técnicas contemporáneas de Ortopedia Funcional de los Maxilares (OFM) y Moldeado Nasal dentro del contexto del tratamiento prequirúrgico (PSIO, Presurgical Infant Orthopedics).

Estos programas —impartidos en modalidad presencial u online, de forma individual o grupal— se diseñan de manera personalizada, garantizando una experiencia formativa adaptada al perfil y objetivos de cada participante.

Una de las particularidades más destacadas de estas formaciones es el uso de simuladores anatómicos neonatales, desarrollados por la propia Dra. Pannaci, que permiten enseñar y practicar con seguridad todas las técnicas tradicionales y contemporáneas de PSIO antes de aplicarlas en pacientes reales.

Cursos y Talleres Teórico-Prácticos

Dirigido a:

Odontólogos especialistas en Odontopediatría, Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, médicos especialistas o residentes en Cirugía Maxilofacial y Cirugía Plástica, así como técnicos y protesistas dentales interesados en la fase prequirúrgica del tratamiento del paciente fisurado.

Objetivos generales:

El curso teórico-práctico ofrece las herramientas conceptuales y habilidades clínicas necesarias para aplicar la técnica de preparación preoperatoria mediante OFM y Moldeado Nasal, orientada a la rehabilitación funcional del infante fisurado.

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:

- Tomar impresiones intraorales en neonatos con fisura labio-palatina.

- Realizar el moldeado del maxilar en fases pre y postquirúrgicas.

- Rehabilitar las funciones vitales de respiración, succión y deglución.

- Diagnosticar y tratar pacientes con Secuencia de Pierre Robin.

- Realizar análisis dimensionales 2D y 3D en modelos de yeso o digitales para el control de la secuencia de tratamiento.

- Identificar y manejar errores y complicaciones durante el proceso terapéutico

Características del curso:

- Duración: 16 horas académicas distribuidas en 2 a 4 días, según programación.

- Modalidad: Presencial u online.

- Metodología: Conferencias, discusión de casos clínicos, demostraciones prácticas y uso de simuladores.

- Recursos: Cada participante cuenta con un simulador individual, material de práctica y un manual ilustrado con la secuencia completa de las técnicas.

Estructura modular / Programación

El programa se desarrolla en 6 módulos distribuidos en 6 encuentros (uno por mes), con una duración de dos días por encuentro —viernes y sábado—.

- Los módulos iniciales están dedicados al tratamiento de casos unilaterales.

- Los módulos avanzados se centran en el abordaje de casos bilaterales y complejos.

Equipo docente:

La formación está dirigida por la Dra. Teresita Pannaci, acompañada por instructores de apoyo especializados en la ejecución práctica de las técnicas de Ortopedia Funcional de los Maxilares (OFM) y Moldeado Nasal.